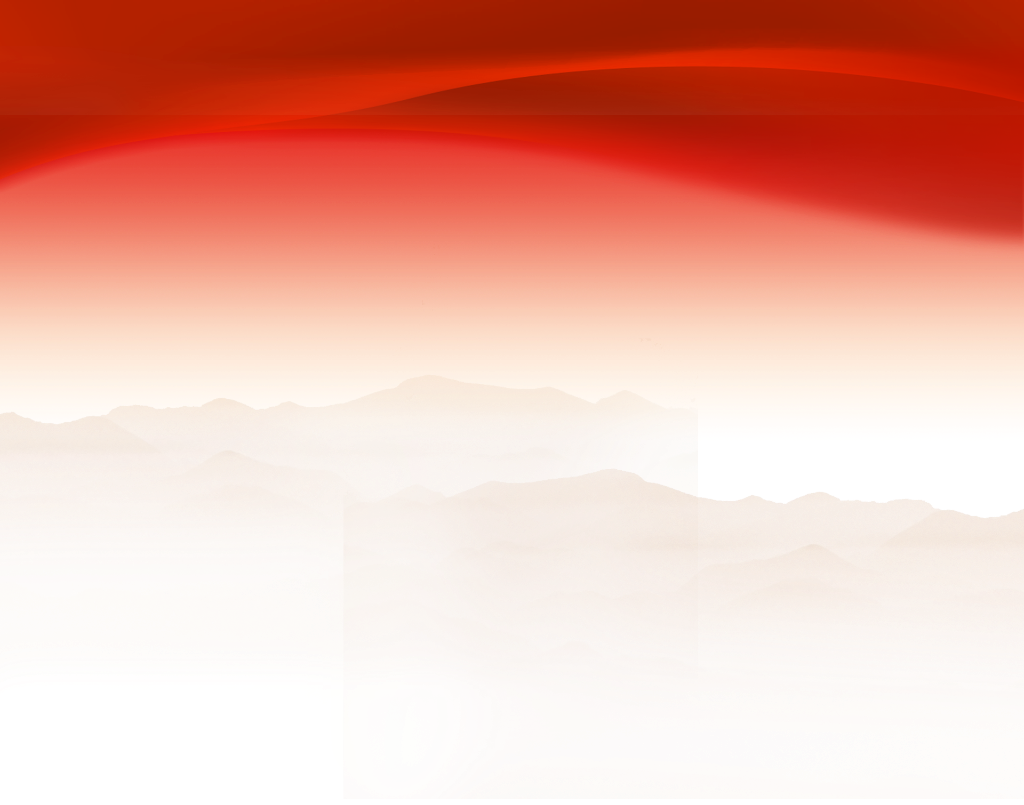

夫妻俩把刚摘的麻竹叶归拢

七月的竹荫刚好挡住日头,在双河街道许家沟社区的麻竹林里,75岁村民彭富基正把刚摘的麻竹叶往背篓里归拢。

他捏着片宽叶抖了抖草屑:“这大叶子一块七一斤,刚摘的这把够秤了。”说话间,身后69岁的妻子罗忠英跟了上来,晃了晃背篓里的小叶子:“咱这活儿从四月能干到十月,大半年呢。”

去年天太热,他们的竹叶收成一般,即便这样,也比以前光靠土地租金强——以前一年不到1000元收益,去年靠摘叶领了40000余元。

老两口能挣这么多,全是从四月到十月一点点积攒的。他们摘叶有诀窍:彭富基专挑竹林里的大叶子,这种叶子品相好、价钱高;罗忠英摘小叶子更拿手,手指在竹枝间穿梭,一把接一把往背篓里放。算下来,两人一天能摘110斤左右,大叶子占多半时,一天能挣180元。

在这大半年时间里,除了雨天,他们几乎天天在摘竹叶的路上。

许家沟社区8组组长万英的账本上记着明白账:老两口去年大叶子摘了18000斤,小叶子摘了7200斤。“每天我先帮他们过磅、记斤数,企业的人拿着账本核对完,当场给现钱。”万英记得清楚,企业收购员将钱递过去,罗忠英把钱折好塞进布兜,指尖捏着布兜边笑:“这钱摸着就踏实。”

“今年从四月到现在,我们已经挣了9000多元。”彭富基拍了拍背篓,竹篾上磨出的亮痕在阳光下闪了闪——这背篓跟着他们跑了两年,竹条磨薄了些,却比刚买时更“趁手”。“今年雨水好,叶子长得比去年旺,照这势头,今年肯定比去年强。”

老两口的日子变化,藏在双河街道“龙头企业+集体经济组织+队长+农户”的模式里。以前这里的麻竹林,像老两口这样的农户,一年就靠土地租金领千把元,竹林里的叶子摘不摘、长得好不好,都和他们没关系;村社干部也没专门精力管,叶子品相时好时坏。

现在不一样了——街道引进重庆逸轶竹木制品有限公司,建了加工厂,收购竹叶外销到粽子厂。如此一来,就把“死租金”变成了“活收入”,利益分配一明,大家的劲都往一处使。

“以前喊农户去看竹林,没人应;现在不用喊,他们自己就上心。”万英指着台账上的数字,“今年已经收了四五百吨,农户领了120多万元,比去年同期多得多。”

在重庆逸轶竹木制品有限公司的加工厂内,摊开晾晒的竹叶绿得发亮。公司负责人罗德洪展示了收购单:一吨竹叶卖4100元,2600元是农户采摘费,当天摘当天结;450元付给管理人员,用于竹林矮化、清林、施肥、叶子收集等;剩下的抵租金、加工费和村集体收益。

这账让农户心里有了数,摘得越多,手里的现钱越多,所以摘叶时专挑品相好的,看见竹林杂草顺手就拔;村社干部则每天准时来统计斤数、帮着协调采摘和收购,发现哪片叶子长得慢,比农户还急——因为收的叶子越多,大家的收益都能跟着涨。

“今年雨水足、管理好,街道5000亩麻竹预计能收2000多吨竹叶,农户采摘费能发520万元,加上村社利益联结分成、土地租金等,总共能有1000余万元分到大家手里。”罗德洪说。

“趁着身体硬朗,我们再加把劲。”彭富基一边招呼妻子,一边又摘了一把大叶子放进背篓。阳光穿过竹枝,在叶子上晃出细碎的光。他直起身往过磅点走,背篓里的竹叶轻轻晃着——这沉甸甸的分量里,有刚摘的叶子,有今天能领到的现钱,还有往后日子里看得见的盼头。

融媒体中心记者 曹让均

主办:荣昌区融媒体中心 投稿邮箱:903338624@QQ.com

版权所有:荣昌区融媒体中心(未经许可,不得转载)

地址:重庆市荣昌区海棠大道80号 邮编:402460 技术支持:华龙网 经营许可证编号:渝B2-20030050

渝ICP备2020011814号-1 举报电话:61471263 举报邮箱:1647737032@qq.com

荣昌区网络违法和不良信息举报中心 举报电话61471261

中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证编号:50120210015

渝公网安备 50022602000312号

电话:85267948 邮箱:qrmtzx123@163.com

渝公网安备 50022602000312号

电话:85267948 邮箱:qrmtzx123@163.com